El día 28 de octubre de 1982 la ciudadanía española acudió en masa, aún impactada por los sucesos del intento de golpe de Estado del 23-F, a votar en las Elecciones Generales. Pese al estupor de un año atrás (poco después se sabría que hubo otro intento de asonada días antes de las elecciones), había ilusión y deseos de avanzar en la modernización de España y en la consolidación de la democracia. Dejar atrás la España gris, caciquil y de asonada constante. Especialmente, había un partido que reunía en sí esas expectativas sociales, el PSOE. Y al frente de ese partido, que ya había demostrado que sabían gobernar en los municipios, se situaba el tándem más atractivo de la política española: Felipe González y Alfonso Guerra.

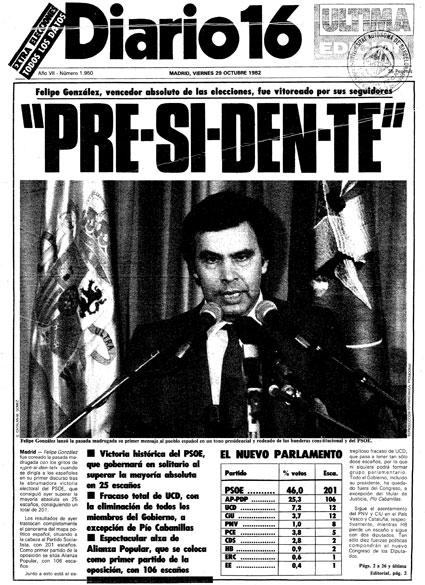

Ganaron por una mayoría abultadísima como nunca se volverá a producir. 202 diputados obtuvieron los socialistas. Como decía Guerra antes de la famosa imagen del balcón del Hotel Palace: “¡Hemos arrasao!”. Y no sólo en el número de escaños, sino en cada uno de los españoles y españolas que querían cambio y depositaron sus esperanzas en el PSOE. Si los españoles y españolas, con su sabiduría popular, eligieron a Suárez para instaurar la democracia y generar una Constitución frente a los poderes fácticos, de cuyo seno él y gran parte de UCD habían salido, en 1982 apostaron por la regeneración y el cambio que significaba el PSOE.

El proyecto que presentaban los socialistas era cercano a lo que podían ofrecer otros partidos socialdemócratas europeos, con los matices coyunturales que serían más importantes. Pero en el plano ideológico y discursivo habían laminado de sus presupuestos ideológicos cualquier atisbo de marxismo o autogestión, y la revolución mediante la ocupación del poder del Estado no se encontraba entre sus intenciones. Al contrario, ofrecían un proyecto modernizador y de regeneración total de España. Como decía Luis Gómez Llorente, cuando se justificaba por no seguir al lado del tándem andaluz, el PSOE de González/Guerra iba a hacer la revolución liberal y burguesa porque en España alguien tenía que hacerla. La burguesía no la hizo cuando debía y no había liberales en España.

No lo ocultaban tampoco, se sabían regeneracionistas y lo decían. Tal y como manifestaba en aquellos años Guerra, los socialistas del grupo andaluz eran “universitarios, de edades muy parejas ⎯todos ellos muy jóvenes⎯, iban a formar un grupo reducido, con periferias locales de afinidad, definido por la cohesión basada en la amistad y en la identidad regeneracionista de un modelo de cambio para la sociedad española” (De Suresnes a la Moncloa). O el mismo González ya en 1979: “«El partido tiene que recoger la aspiración al cambio social de muchos actores sociales que no se identifican con una clase (…) El partido tiene la obligación en este período histórico, de ser un referente tranquilizador para la sociedad, trascendiendo las fronteras del mismo partido. Y tiene esa obligación porque semejante papel sólo lo puede desempeñar el partido socialista” (Zona Abierta 20).

El discurso social del PSOE de 1982 era el de un reformismo radical como matiz al regeneracionismo y la modernización. Como recordaba en algunos mítines de 1982 González: “Queremos que España funcione”. La pasión por una España de todos y todas, algo que se ha perdido en el discurso político actual, provocaba que un periódico como The New York Times hablase del PSOE como el partido de los jóvenes nacionalistas españoles. Se había apostado por una España moderna y regenerada en los usos y las formas de hacer política. Regenerando la sociedad y la política se podría conseguir la modernización total del país.

Ahí estuvo la clave de la victoria del PSOE. Mientras los demás partidos hablaban de los peligros amenazantes, de una España no real, el PSOE, es decir, Felipe González hablaba de futuro, de «cambio» de España, de superación de los endémicos males del Estado español ⎯«España como problema»⎯ y de asentamiento de la democracia en España. Fueron pragmáticos y se presentaron para hacer lo que había que hacer. Siempre el PSOE haciendo lo que los demás no hacen. No prometían arcadias de superación de la explotación del hombre por el hombre, sino cambiar España y a los españoles y españolas de paso.

Esto no quiere decir que dejasen de lado el problema de la democracia amenazada, al contrario: “Miren ustedes –decía González-, el tren de la historia de la libertad de los pueblos se ha parado muy pocas veces en una estación que se llama España. Y ustedes lo saben muy bien. Si supieran ustedes con cuanto dolor oigo una y otra vez, incansablemente, la pregunta de periodistas venidos de todo el mundo sobre si España sigue o no amenazada por un golpe de Estado. Si supieran cuánto duele una España que quiero digna y libre, todavía en el mundo entero se cree la duda de nuestra capacidad para ser libres. […] Que podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero que en una, estamos de acuerdo, queremos vivir en paz y queremos vivir en libertad”.

En esa España destrozada económica y mentalmente, el 28 de octubre de 1982 los socialistas comenzaban a cambiar España para que no la reconociera, parafraseando a Guerra, ni la madre que la parió. Un cambio que se ha producido paso a paso, en algún caso serían pasos de gigante, hacia la modernización. Eso sí, desde parámetros mucho más cercanos al liberalismo (no en vano la hégira neoliberal estaba en pleno comienzo) que al socialismo. Se primó lo contingente y pragmático, dejando para más adelante otros aspectos que tenían que ver con derechos, mentalidad y transformación del sistema económico (aunque fuese gradualmente).

A todo ello se sumaba que el PSOE, a diferencia de los demás partidos, tenía un líder a su cabeza (¡Qué fácil es utilizar el término líder en la actualidad!) que ejercía una enorme influencia entre la ciudadanía. Tomando la referencia religiosa, un líder carismático, aunque en realidad González era mucho más Prometeo (como símbolo de la modernidad). Todo confluía para hacer parecer al líder socialista como tocado por las fuerzas inmanentes de la historia (o como diría Lambán, esta vez sería adecuadamente, “tocado por los dioses del socialismo”), las cuales le habría puesto en España para guiarla hacia la igualdad con el resto de Occidente. Así hablaba Santiago Carrillo de él: “Felipe González ha llegado a aparecer, ante su partido, como el hombre providencial. Como no lo fueron nunca, en el pasado, Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Indalecio Prieto o Largo Caballero. Mucho más que un líder, un auténtico caudillo» (Juez y parte). O José Luis Martín Prieto que afirmaba, en una de sus crónicas de la campaña electoral de 1982, «Felipe González está haciendo una campaña de jefe de Estado».

Pero ese cambio quedó inacabado, no sólo por parte del PSOE, sino de los demás partidos políticos. La regeneración ética se sigue persiguiendo, priman más los particularismos que los generalismos, la corrupción sigue presente en el día a día, los derechos sociales se pierden con cada reacción de la clase empresarial y España no es la plurinacionalidad donde todos dejen de pelearse con su pasaporte. Queda mucho camino, en especial mentalmente, para que España no siga pareciendo la tierra de Rinconete y Cortadillo. Mucho se ha avanzado sí, pero un AVE sin comisiones, ni tierras de amigos al lado aún sigue siendo una utopía.