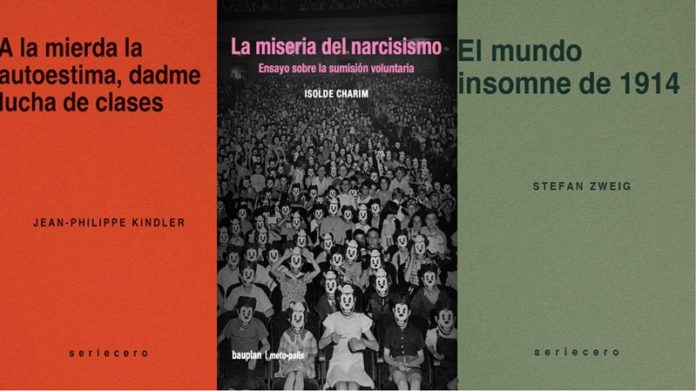

Tres semanas de publicación, tres joyas del ensayo. Una trinidad que la editorial Bauplan ha logrado en tan corto espacio de tiempo. Cada una distinta. Cada una con su propia identidad. Cada una con la capacidad de hacernos pensar sobre el mundo que nos rodea y obtener herramientas críticas para ello. Una sorpresa editorial que les presentamos al unísono.

«A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases» de Jean-Philippe Kindler

La obra del artista alemán camina por donde indica el propio título. Kindler se muestra agotado, acongojado, aburrido sobre toda esa “literatura” que se centra en la autoestima, en el self, en el yo más profundo. Dicho de otra manera, toda esa literatura supuestamente ensayística que produce en la persona una conversión en la insociabilidad. Tanto centrarse en uno mismo acaba generando un desapego del otro, de lo que une en realidad.

La felicidad, en este nuevo utilitarismo barato, ya no se obtiene por una seguridad comunal, por una mínima base material sino por la completa independencia de los factores socioeconómicos. Como dice Kindler: «Cuando se habla de felicidad no se habla de un cambio político de las circunstancias que se traduzca en una mejora real de las condiciones de vida, sino de un “cambio de alma” dentro de una “sociedad personal”». Todas esas batallas entre coaches, influencers y políticos empodeadores no es más que otra forma, la actual de la lucha de clases. Gracias a la cual ya no se percibe, o aunque se perciba, el mundo como malo sino que se cambia a la persona para que se enfrente a él asumiendo toda la culpa.

Otra de las variantes, tras la individuación completa de la felicidad utilitaria, es la utilización del identitarismo marginal. Se presta una atención desmedida a grupos marginales, pero siempre bajo la pauta individualista, victimizados hasta el extremo —aunque sea falso o verdadero— para mover la crítica de lo material hacia lo insignificante. Con el añadido de que el no marginado de esos grupos, aunque marginado social, acaba siendo el culpable de la opresión de esa minoría. Una frase es clara en esta estrategia de la izquierda liberal: «Es difícil explicarle a un hombre heterosexual cis por qué es un privilegiado cuando vive en un piso minúsculo y cobra un subsidio mínimo». La clase social acaba utilizándose en las campañas electorales pero se olvida en el momento en que gobierna la izquierda y se dedica a fomentar la dinámica capitalista. Como dice el título, más lucha de clases, o lo que es lo mismo, más repolitizar el bien común.

«La miseria del narcisimo. Ensayo sobre la sumisión voluntaria» de Isolde Charim

De los tres que hoy les presentamos es, sin duda, el texto más sorprendente, más incisivo, más analítico. Pese a incluir en el título el «narcisismo» no piensen que es una continuación de lo escrito por Christopher Lasch en 1979. Sí se habla, al comienzo del ensayo, de narcisismo, pero no tiene nada que ver con con aquel, más bien todo lo contrario, es un análisis mucho más profundo de la ideología dominante actual. No se queda en algo un tanto individual sino que establece el narcisismo como ideología dominante del capitalismo avanzado. ¿Por qué ideología dominante? Porque es el mecanismo que permite al sistema obtener la sumisión voluntaria.

Este nuevo tipo de narcisismo no sólo es un impulso autónomo, no es un ensimismarse, bien al contrario supone una «invocación» para la captación de la totalidad de la persona. Mediante una mistificación de la autorreferencialidad, la cual obtiene que la competencia, individualizada, quede bajo la esfera del mito narcisista. La satisfacción narcisista, en el nuevo sistema del capitalismo avanzado, no se obtiene inmediatamente, producto de la competencia —o no es completamente obtenida con inmediatez, hay pequeños placeres como pisotear al compañero de trabajo y cosas por el estilo—, sino que se alarga como promesa. La meritocracia, si es que ha existido en plenitud, queda arrollada por el éxito, o la apariencia del mismo. Y es este supuesto éxito, efímero, o la promesa de él, el que acaba potenciando la maquinaria de la sumisión.

La paradoja de todo ello es que, absorbiendo esa idealización cristiana del ser humano como espejo de Dios, es que en todo ello se acaba necesitando a los demás. Sin los otros, a los que se desprecia y se abandona, nada puede funcionar. Es una identidad plena que necesita ser validada por los demás. Por el camino, la ideología dominante va construyendo mecanismos, técnicas del yo no en el sentido foucaltiano, como el empoderamiento, la resiliencia, el cuidado extremo de la persona, todo ello fomentado para contribuir a una normalidad sistémica, nada revolucionaria o rebelde.

La moral es trocada por reglas. Ya no hay imperativos morales, leyes, que indiquen qué sí y qué no es licito, pero ello no implica menor rigorismo. De hecho las reglas impuestas al ser narcisista son mayores y más extremas que las provenientes de la moral común. Como dice Charim: «Las reglas no se encuentran bajo el signo de la prohibición, sino que representan algo permitido. Más aún: algo exigido». La ética del ideal del yo acaba actuando como sustituto de una ley de obligado cumplimiento. Por ello la tortura personal que sufre el individuo, en su camino por alcanzar esas exigencias, no se toman como algo malo, pernicioso, patológico, sino como la constatación de que se va por el buen camino para la obtención del fin. Un fin inalcanzable realmente.

Sin el individualismo, sin el relativismo, esto no funcionaría. Todo lo que es bueno no puede determinarse exteriormente, aunque realmente se produzca así con la mediación de la ideología dominante, sino que el ser humano asume que es algo que ha decido per se. Esto es, el último criterio de la bueno o malo se cree fundado en el pensamiento individual, en lo decisorio individualista. Mediante la representación arquetípica la ideología dominante acaba presentando ciertos ideales, necesarios para toda ideología, que acaban conformando la ética del ideal. Un ideal construido en el sistema, el cual acaba destruyendo los antiguos ideales comunes e imposibilitando la concepción de ideales sociales. Así lo explica la filósofa alemana: «Carecemos de un modelo vinculante del bien. No sabemos qué es un buen ciudadano. No sabemos cuáles son las posiciones o las funciones que han de ocupar en la sociedad. Y, por ello, no tenemos ni idea de cómo se podrían desempeñar».

Al quedar todo referido al yo, como elemento de configuración de todo lo válido, lo social desparece, pierde su fuerza de comunión, de unión, de solidaridad. El individuo frente al sistema sólo tiene una salida, el sometimiento, que mediante todo el conglomerado ideológico, que se refleja en el libro, acaba por hacer suscribir en el individuo actual su sometimiento voluntario. Étienne de la Boétie ha quedado desfasado.

«El mundo insomne de 1914» de Stefan Zweig

Desde que escribió El mundo de ayer, Zweig ha quedado simbolizado como un pacifista, un humanista, una persona que prefería la utilización de la palabra que las armas, además de un magnífico escritor. Sin embargo no todo en su vida literaria fue siempre así. En las biografías, sean someras o profundas, se tiende a oscurecer, ocultar o absurdizar sus artículos de 1914, unos artículos recuperados en este libro y que muestran «otro» Zweig.

En los artículos que aquí se presentan, algunos inéditos hasta el momento, vemos a un Zweig plenamente nacionalista, plenamente alemanófilo, en los comienzos del conflicto armado que fue la Primera Guerra Mundial. Se observan ya los rasgos que marcarán su devenir escritor, ese buen gusto en la elección del contexto, de la visión, de la escritura en sí, pero también queda reflejado que todo su humanismo posterior, que fue creciendo durante el conflicto armado, tuvo un momento beligerante.

Véase lo escrito en el artículo titulado «A los amigos del extranjero». Allí afirma Zweig: «¡Ah, cómo sentíamos entonces que, con amor y confianza, la extrañeza de lo ajeno podía fecundar infinitamente el espíritu y hacernos vivir con mayor plenitud! El hecho de que mi lengua fuera el alemán y la vuestra el francés era sólo un estímulo creativo de nuestra comunidad: comparándonos constantemente, nos sentíamos orgullosos de tener valores propios y admirar los extranjeros. Si caía en nuestras manos un diario, un libro con provocaciones viscerales con la intención de separar a las naciones, nos burlábamos: nuestra comunidad, así lo creía yo y así os parecía a vosotros, era más fuerte que toda división, lo que nos unía, más poderoso —así pensábamos en aquellos tiempos— que el vínculo del nacimiento, que las cadenas del idioma».

A continuación, como se puede presumir del desarrollo discursivo anterior, Zweig asesta el golpe nacionalista, chovinista, que propició aquella matanza: «Todo esto se ha acabado mientras mis hermanos de lengua y los vuestros estén en guerra y prevalezcan las comunidades cuyo poder solo nos es revelado en el momento del peligro. No he olvidado lo que fuisteis, lo que en el fondo todavía sois para mí, pero yo ya no soy el que os frecuentó, mi naturaleza se ha volcado en una causa común y lo que hay de alemán en mí inunda todo mi ser. Aunque podría ser justo con vosotros, ya no encuentro la voluntad de serlo. Los valores han cambiado, lo que ahora hace auténtico a alguien es el vínculo con la comunidad de su nación. Mi causa personal no existe, no conozco otra amistad —no puedo conocerla— que la de todo el pueblo, mi amor y mi odio ya no me pertenece. Y solo alcanzaré la autenticidad total si reniego de vosotros».

¿Pudo ser un mecanismo para eludir el servicio militar? ¿Era realidad ese furibundo cambio de pensamiento? ¿Era un nacionalismo impostado? No se puede saber a ciencia cierta, lo que es obvio es que existió un Zweig que plasmó negro sobre blanco algo muy distinto a lo que acabaría por distinguirle para la posteridad. Una nueva cara de Zweig que no le hace mejor, ni peor, pero que sin duda no viene mal conocerla.